Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sich auch eins wünschte; endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde, und wies zur Welt kam, wars ein Mädchen. Ob es gleich schön war, so wars doch auch schmächtig und klein, und sollte wegen seiner Schwachheit die Nothtaufe haben. Da schickte der Vater einen der Knaben eilends zur Quelle, Taufwasser zu holen, und die andern sechs liefen mit. Jeder wollte aber der erste beim Schöpfen sein, und darüber fiel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wußten nicht, was sie thun sollten, und keiner getraute sich heim.

Das Neue beginnt zart

Die Geburt des Mädchens kündigt einen Wandel in der Familie an, ein neues Prinzip kommt zur Welt – kein Wunder, dass am Anfang noch offen ist, ob es überlebt. Möglicherweise ist man die Zartheit eines Mädchens gar nicht gewohnt nach den vielen Jungen; man sieht als schwach an, was vielleicht gerade das spezifische an dem Neugeborenen ist. So ist es oft, wenn eine Idee geboren wird. So sehr man sich nach etwas anderem sehnt, weil man ein Ungleichgewicht spürt – wenn es kommt, fehlt zu Beginn das Vertrauen, dass dieses kleine Pflänzchen lebensfähig ist.

Wir erfahren später im Märchen, dass das Kind „bald zu Kräften kam, und mit jedem Tag schöner ward“, aber das weiß der Vater zu diesem Zeitpunkt nicht. Er ist in großer Sorge ob der Schwachheit des Neugeborenen und setzt die Nottaufe an. Wenigstens soll es im Himmel willkommen sein, wenn es schon auf dieser Welt nicht leben kann. So schickt er „einen der Knaben eilends zur Quelle um Taufwasser zu holen“. Egal wer – nur schnell das Wasser besorgen, damit die Nottaufe noch rechtzeitig stattfinden kann. Der Vater möchte alles richtig machen und hat kein ausreichendes Vertrauen in die Kraft des neuen Lebens – zumal es ja nicht ungewöhnlich ist, dass ein Kind nach der Geburt stirbt, so wie viele Ideen sofort nach ihrem ersten Ausdruck wieder im Gedankenmeer versinken.

Der Wettlauf

Dieser Druck im System soll der Familie jedoch zum Verhängnis werden. Denn alle anderen Brüder wollen mitlaufen, und weil es so eilig ist, setzen sie noch eins drauf und rangeln sich darum, wer als erster das Wasser schöpfen darf. Und so kommt es, dass der Krug in den Brunnen fällt. Was für ein Desaster! Und nun? Keiner traute sich heim – natürlich nicht.

Dem Vater ward unter der Weile angst das Mädchen müßte ungetauft verscheiden, und wußte gar nicht warum die Jungen so lange ausblieben. »Gewiß«, sprach er, »haben sies wieder über ein Spiel vergessen«; und als sie immer nicht kamen, fluchte er im Ärger »ich wollte, daß die Jungen alle zu Raben würden.« Kaum war das Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte auf und sah sieben kohlschwarze Raben auf und davon fliegen.

Von dort nimmt der Rest der Geschichte seinen Lauf. Doch dazu kommen wir später – erst wollen wir die Szene am Brunnen genauer in Augenschein nehmen.

Was steht im Vordergrund?

Es ist leicht vorstellbar, dass sieben Jungs mit einer Anweisung „eilends zur Quelle“ zu gehen einen Wettlauf veranstalten. Offensichtlich haben sie auch eine gewisse Dringlichkeit der Lage erkannt, denn jeder will als erstes das kostbare Wasser schöpfen um quasi als Held nach Hause zu kommen.

Im Kern geht es darum, dass über dem Gerangel die eigentliche Aufgabe in den Hintergrund tritt: nämlich das Wasser zurückzubringen. Auf einmal zählt nur noch, wer der erste ist, wer als erster drankommt. Genau das kennen wir aus unserem Alltag: wie oft entsteht ein Gerangel um die Deutungshoheit, um die Redezeit, ums Rechthaben in einem Maße, dass das eigentliche Ziel aus den Augen verloren wird. Viele Vorhaben scheitern an solchen Mechanismen, werden frühzeitig begraben.

Das Streiten um den ersten Platz gerät ins Zentrum der Aufmerksamkeit und nimmt jeder neuen Idee den Raum sich zu entfalten. Daher ist es stimmig, dass die Brüder als Raben vom Hofe verbannt werden, so sehr es den Vater auch schmerzt. Das Neue braucht eine Zeit des Schutzes, wo es reifen kann und nicht durch

Die Reifung

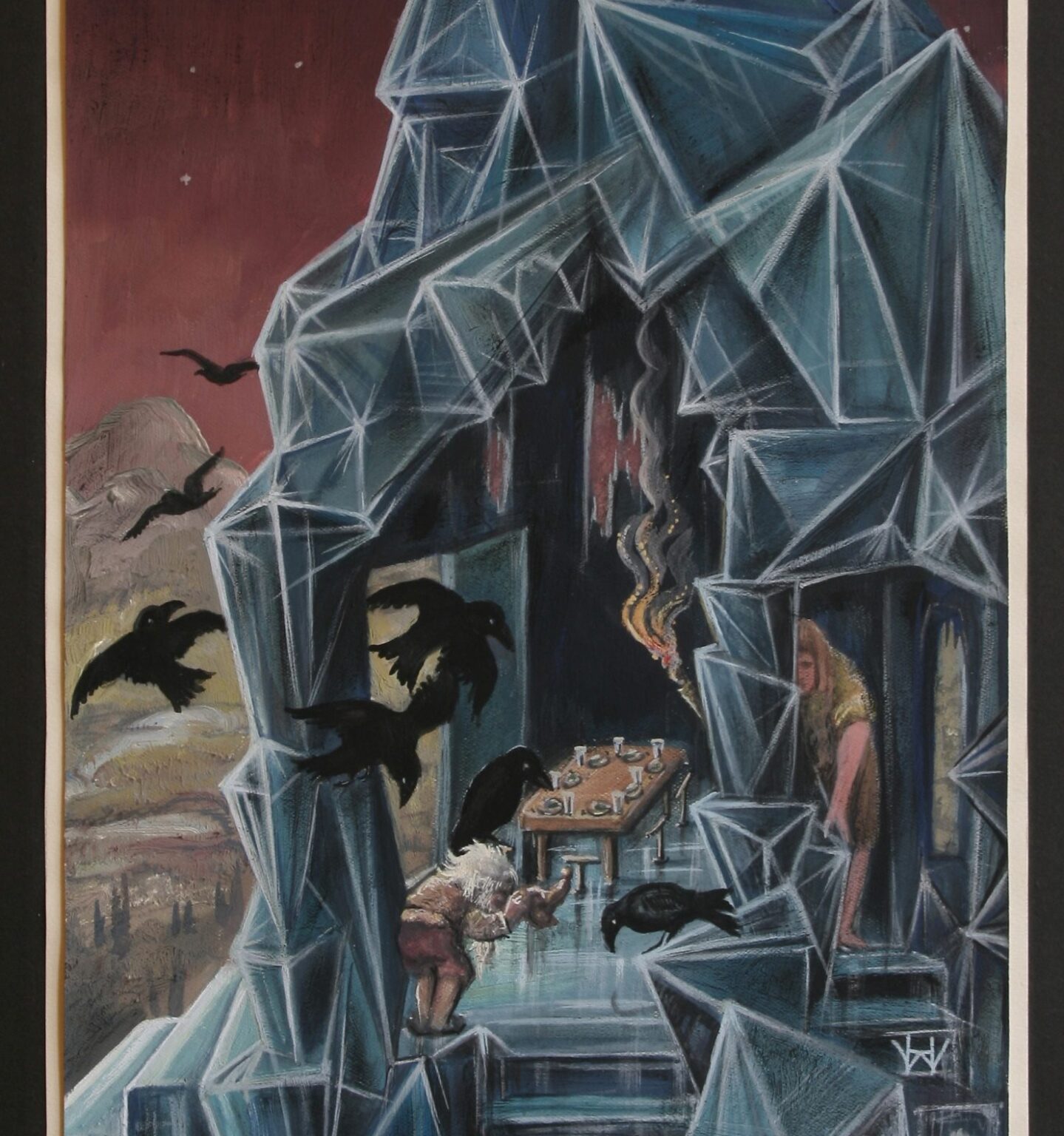

Kein Märchen ohne Lösung: Wir wissen, dass mit dem Wegschicken von zu Hause die Geschichte erst richtig beginnt. Das Mädchen wächst nun alleine bei seinen Eltern auf und bekommt so alle Zuwendung und Aufmerksamkeit für seine eigene Entwicklung. Erst später erfährt es vom Schicksal ihrer Brüder und beschließt sich aufzumachen, um sie zu suchen. Die eigene Heldinnenreise führt es ans Ende der Welt zuerst zur Sonne, dann zum Mond und schließlich zu den Sternen. Dort erfährt sie, dass die Brüder in einem Glasberg wohnen, der sich nur mit einem Zauber aufschließen lässt. Dort angekommen, findet sie einen Zwerg und den für die sieben Raben gedeckten Abendbrottisch vor.

Von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen, und aus jedem Becherchen trank es ein SchIückchen; in das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitgenommen hatte…. Da kamen sie, wollten essen und trinken, und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem andern: „Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen.“

Hier erleben wir die Brüder ganz anders als zu Beginn der Geschichte: es spricht „einer nach dem anderen“, niemand legt besonderen Wert darauf, der Erste zu sein. Selbst das Suchen um ihre Teller und Becher findet ohne Gerangel statt. Es scheint ganz, als würden sie gemeinschaftlich miteinander essen und einander zuhören, ohne Hast und ohne Sorge um die Rangfolge.

Und wie der siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, daß es ein Ring von Vater und Mutter war, und sprach: „Gott gebe, unser Schwesterlein wäre da, so wären wir erlöst.“ Wie das Mädchen, das hinter der Türe stand und lauschte, den Wunsch hörte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder.

In diesem Kontext kann das Schwesterlein sich zeigen, denn es ist erwünscht und wird in seiner Eigenart respektiert. Das ist nicht selbstverständlich, da ja die Geburt der Auslöser für das Drama war. Das Mädchen seinerseits hat sich aus der Komfortzone des Elternhauses gelöst um ein ihre Brüder zu erlösen. Sie ist nicht mehr bedürftig und schmächtig, sondern ein eigenständig handelndes Wesen, stark genug um sich den sieben zu stellen.

So kann das glückliche Ende kommen, in einem Satz:

Und sie herzten und küßten einander, und zogen fröhlich heim.

Von der Rangfolge zur Reihenfolge

Dieses Märchen veranschaulicht, wie sehr selbst spielerische Konkurrenz an der falschen Stelle großen Schaden anrichten kann; und wie wertvoll es ist, der Reihe nach zu sprechen. Im ganzen Text wird die Rangfolge der Brüder kein einziges Mal erwähnt; deswegen kommt es zunächst zum Streit und danach zur gemeinsamen Ordnung. Der Vater schickt „einen der Söhne“ zur Quelle, sie sprechen „einer nach dem anderen“ – und der letzte wird nicht als der Jüngste oder Älteste genannt, sondern als der siebte. Diesen Platz könnte jeder der sieben einnehmen, je nach Situation.

Bemerkenswert ist auch, dass dieses Sprechen nacheinander ohne Anweisung erfolgt. Sie tun es einfach – so wie ein selbstorganisiertes Team, das keinen Chef braucht um für eine gute Besprechungskultur zu sorgen. Anstatt sich um den Platz des ersten zu streiten und eine Rangfolge zu etablieren, achten sie nun aufeinander und halten eine Reihenfolge ein. Das sind grundsätzliche Regeln für Selbstorganisation und konstruktive Kommunikation, was Raum für neue Ideen ermöglicht. Wenn ein Umfeld von Konkurrenz um die Vormachtstellung geprägt ist, können neue Impulse kaum wahrgenommen werden. Wird jedoch eine Reihenfolge in der Rede eingehalten, bekommt das Neue den Raum um in Erscheinung zu treten.

Das Märchen zeigt uns, dass die Bürder gelernt haben, sich selbst zu führen und dadurch bereit für die Schwester in ihrer Mitte sind. Sie muss nicht kämpfen um sich durchzusetzen, sondern kann aufgrund dieser manifestierten Lernerfahrung darauf vertrauen, dass sie gehört wird. Zur Lösung gehört auch, dass die neue Idee eine zeitlang ganz individuelle Aufmerksamkeit bekommt um konkreter zu werden. So kann sich Mut und Zielstrebigkeit entwickeln um das vorher Ausgegrenzte wiederzufinden. Um sich in voller Größe zu zeigen, gilt es nun noch auf den richtigen Zeitpunkt zu warten: dann nämlich, wenn das „alte“ Umfeld eine neue Verhaltensweise gelernt hat um mit der neuen Idee umzugehen. Erst dann werden Raben wieder zu Menschen und alle können sich „herzen und küssen“.

Das Bild ist eine Märchenillustration von Hermann Wöhler. owl.museum-digital.de/series/18